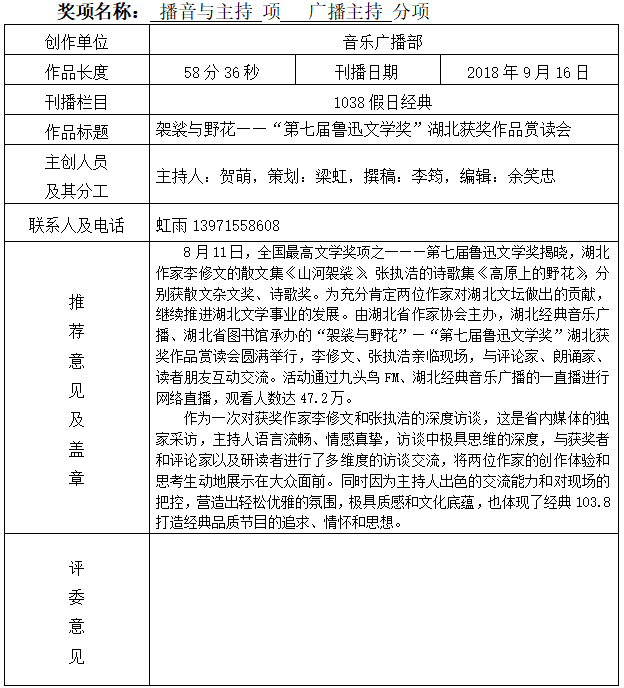

袈裟与野花

——“第七届鲁迅文学奖”湖北获奖作品赏读会

【版头】

他的山河苍凉热烈,他的文字直击人心,他是作家李修文

“唯有写作是困顿里的正信,也是游方时的袈裟。”(李修文语)

他募积成诗,脱口而出,满怀关怀和热爱,他是诗人张执浩。

“我愿意终日涕泪横流,以此表达我真的愿意做一个披头散发的老父亲。”(张执浩语)

袈裟与野花,“第七届鲁迅文学奖”湖北获奖作品赏读会。

【背景音乐《爱的礼赞》】

贺萌:今天,我们齐聚在这个被博尔赫斯称作是天堂模样的地方,循着书香,探寻硕果累累的奥秘。单看这份收获,属于两个人:一个是湖北省作家协会主席、著名作家李修文,一个是湖北省作家协会副主席、著名诗人张执浩。在上个月揭晓的第七届鲁迅文学奖评选中,他们分获散文杂文奖和诗歌奖,这是他们的荣光,让我们祝贺他们并向他们致敬!

这里是湖北省图书馆,这里是第七届鲁迅文学奖湖北获奖作品赏读会《袈裟与野花》的现场,我是湖北经典音乐广播主持人贺萌,欢迎大家!也欢迎大家通过九头鸟FM、湖北经典音乐广播的一直播观看赏读会的网络直播。

今天在座的每一位嘉宾,既是这场文学盛会的见证者、亲历者,也将共同分享新时代荆楚文学的荣耀。

我阅读到的这本《山河袈裟》,是我从同事那儿借来的。翻开它一读,那些带着生命温度的小人物一个个向我走来,通过作者的文字,他们身上高贵的尊严之美扑面而来。这本《山河袈裟》正是本届鲁迅文学奖获奖作品,下面,就让我们来认识一下它的作者——省作协主席、著名作家李修文。

【李修文介绍】

李修文,武汉市文联专业作家,武汉市作协主席,湖北省作家协会主席,上世纪90年代开始发表中短篇小说,《陆续结集》、《不恰当的关系》、《闲花烙》《心都碎了》等多部,出版有长篇小说《滴泪痣》和《捆绑上天堂》,2017年出版散文集《山河袈裟》曾荣获春天文学奖,茅盾文学新人奖,冰心散文奖,琦君散文奖,新浪年度好书最佳人气奖等多种奖项。编剧的电视剧《十送红军》荣获电视剧飞天奖,大众电视金鹰奖等多种奖项。2018年散文集《山河袈裟》又荣获第七届鲁迅文学奖。

贺萌:说起来,我跟李修文应该算是同时代人。但我读他的作品,会发觉,他一会儿像是一个从我身边站起身向着历史纵深而去的人,一会儿又像是拉起我朝着未知的远方而行的人。我把这些理解为,李修文通过写作塑造了无数景象,也包括塑造了他自己的人生景象。现在,我们就有请李修文来到我们的舞台上,让我们一起走进作家的内心世界。

【访谈李修文】

贺萌:修文老师好!请坐,首先要祝贺您、恭喜您获得第七届鲁迅文学奖。

李修文:好,谢谢。也谢谢在场的所有的朋友们。谢谢大家!

贺萌:您在这本《山河袈裟》里说,这世上,除了声光电,还有三样东西——它们是爱、戒律和怕。初读这句的时候呢,我觉得是泛指,细品,又觉得可以是特指。那这一次获得鲁迅文学奖之后,您对这三样东西有没有新的理解,这三样东西会对您产生什么影响?

李修文:嗯,这三句话大概是《山河袈裟》里头有一篇文章叫《枪挑紫金冠》最后结束的那三句话。这三句话实际上是我对于戏曲,或者在今天这个新时代戏曲应该往前发展的,我觉得应该遵守的三个要素吧。爱,戒律和怕,爱就是生命力,戒律是我们面对世界万物的一个基本的规律,一个纪律。怕,我想是对于天地万物的一个敬畏。我想无论对于戏曲,还是对于文学,还是在我们行走在这个世界上。这三者,尤其在我今后的这样的一个写作的道路上,它是毫无疑问的,是应该被我继续秉持的三个至高之物吧。

贺萌:至高之物?

李修文:对,我想我应该一如既往地坚持这三个词汇,并且用自己的写作,甚至用自己的命运去继续验证三个词汇。

贺萌:修文老师是以写小说最开始成名的,在修文老师的创作当中,像蓝扣子这些文学形象给读者留下了很深的印象。后来修文老师又涉猎影视,包括他创作的像电视连续剧《十送红军》就被人称作是打破了中国红色题材电视剧叙事的天花板。而这一次获奖又是因为散文获得了鲁迅文学奖。对比不同的形式的文学创作,您是怎样看文学的价值的,特别是面对多少有些浮躁和喧嚣的环境,您觉得文学在现在的意义又在哪里?

李修文:我想文学,只要你爱过文学,文学总是能够给你提供一个不寻常的、没有被现实世界所束缚的世界。不见得每一个人都需要文学都需要写作。支撑每一个人继续生活的勇气和动力可以来自于很多个方面,但是我可以确信,文学和写作它带给了我无与伦比的勇气,只要我在写作我就感觉我的生命在继续,我在反抗着一种一成不变的生活。这个我想也就是生命力本身。谢谢。

贺萌:嗯,我想修文老师是不是也是在写作当中体验到生命最值得歌颂的乐趣所在。

李修文:对,因为我想写作大概就是我活着的最重要的证据吧。

贺萌:好,谢谢,谢谢修文老师。

贺萌:我记得罗马尼亚文学家齐奥朗在他的《生存的诱惑》当中说,“生存的真实,就在于它的溃败中。”在读《山河袈裟》时,我体会到李修文并没有止步于对真实的转述,而是用近乎佛性的参悟,去解释生活和命运。

塑造形象,揭示命运。这是一切艺术的功课。今天,我们赏读李修文和张执浩的作品,能够清晰地读出他们对文学艺术的虔诚和敬畏。他们的笔下,每一种命运都值得以悲悯相待,每一种形象都应获得纯朴的尊严。就像李修文的散文《枪挑紫金冠》中所描绘的那样,再华丽的装饰,再炫目的技巧,都抵不过这世上的真爱、戒律和惧怕,为文从艺如此,做人立世又何尝不是如此?接下来,请欣赏著名表演艺术家鄢继烈老师朗读:《枪挑紫金冠》。有请!

【鄢继烈朗读《枪挑紫金冠》】

(音乐起)

谁要看如此这般的戏?新编《霸王别姬》。那霸王变作了白脸,虞姬的侍女跳的是现代舞,到了最后,一匹真正的红马被牵上了舞台。说这是一出戏,其实是一支催化剂:经由它的激发,我先是变得手足无措,目瞪口呆。而后就是一种深深的羞耻——所谓新编,所谓想象,并不是将我们往戏里送,而是 在推我们出戏,就好似一面镜子,照出了两样东西,那便是:匮乏和愚蠢。

(音乐减弱)

二月的北京,浸在浓霾中。不由想起了在甘肃,陇东庆阳的一个小地方,和千人一起在黄土坡上,看了一出秦腔武戏《罗成带箭》。那舞台上,一老一少,两个武生,枪锏往返。突然,老武生一声怒吼,一枪挑落小武生头顶上的紫金冠,小武生似乎受到了惊吓,当场呆立,与老武生面面相对,身体也再无动弹。

我先以为这是剧情,哪知不是,老武生把长髯一卸,手提长枪,对准小的,开始了训斥;此刻,鼓锣钹之声尴尬地响了一阵,渐至沉默,在场的人都听清了训斥:他是在指责小武生上台之前喝过酒。说到暴怒之处,举枪便打将过去。这出戏是唱不下去了,只好再换一出。之后发生的就更使我震惊,我站在付台,正好可以看见小武生还在受罚:时代已至今天,他竟然还在自己掌自己的嘴,光我看见的,他就足足掌了三十个来回。

梨园这一行,哪一个的粉墨登场不是从受罚开始的?但它们和唱念做打一样,就是规矩,就是尺度。不说你练功吊嗓,单说这台前幕后,有着多少万万不能触犯的律法:比如,玉带不许反上,鬼魂的角色走路手心要朝前,上场要先出将后入相。舞台讲究如此繁多,却是为何呢?那其实是因为,所谓梨园,所谓世界,它们不过都是一回事:因为恐惧,我们才发明了规矩和尺度,以使经验成为眼见得可以依恃的安全感。越是缺乏安全感,恐惧就越是强烈,尺度就愈加严苛。

这么多年,每到一处,遇到有戏开演,总要去看,除去大大小小的剧院,田间村头也看了不少.还是二月的北京,看完了新编《霸王别姬》,没过几天,我再入剧院,去看《战太平》,又是要命的新编,可是既然进了剧场,也只好继续这一夜的如坐针毡:声光电一样都没少,就像是有一群人拎着满桶的狗血往舞台上泼洒,管他蟒袍与褶衣,管他铁盔与冠帽,都错了也不打紧,反正我有声光电;谋士的衣襟上绣的不再是八卦图,名将花云的后背上倒是绣上了梅兰竹菊,这都不怕,反正我有声光电。我唯一能做的就是闭上眼睛。可闭上眼之后,却又分明看见一个真实的名将花云正在怒发冲冠,正在策马狂奔。我如果是他,一定要穿越河山,带兵入城,闯进剧院,跳上舞台,一枪挑落他们头顶的紫金冠,再对他们大声地说:这世上,除了声光电,还有三样东西——它们就是爱、戒律和怕。(音乐起)

贺萌:说实话,我并没有系统地阅读过李修文的文学作品。但只要一读起他的作品,我就会被他细腻而不失粗犷,灵动又不乏理性的文字所吸引。当然,对于一个作家而言,仅仅这样来认知,是远远不够的。今天,我们特别邀请华中科技大学中文系教授、博士生导师,中国现代文学学会理事、湖北省现代文学学会副会长,文学评论家李俊国先生来到我们的赏读会现场,跟我们一起品读李修文。有请李俊国教授。有请!

【访谈李俊国】

贺萌:李教授您好!请坐。

贺萌:李教授好!

李俊国:主持人好。

贺萌:有人说,李修文在文学创作上是属于早熟这个类型。确实,他成名很早,而且他曾经是中国最年轻的专业作家。我想请教您的是,在李修文身上您认为他和当代其他作家最大的不同在哪里?

李俊国:这个问题非常好,我们今天是在赏读修文的获奖作品。事实上,修文从步入文坛就进入一个很高的起点。有了二十多年的这么一种磨砺和不断地自我地寻找、自我地发展突破。我长期也跟踪李修文这一代有特点的新生代的这种文学作家的整个历程。包括张执浩,包括还有外省的其他一些作家。我们发现今天可以不夸张地说,作为一个作家的李修文是我们中国当代文学一个特殊的存在,是一道风景。

贺萌:他特别在哪儿?

李俊国:特别就在于,第一,高起点之后绝不固步自封,在青春和爱情写作中他已经达到很高的高度,那就是他的两部长篇《滴泪痣》《捆绑上天堂》。但回到我们今天要说到的《山河袈裟》是他生命及其写作及其意义及其对自我的怀疑,最痛苦最艰难。我看现场有很多文学爱好者,甚至有很多小朋友。我们对文学的热爱,我们今天要特别谈到一个不同的地方。李修文老师作为一个文学的这个成功者不同的地方,就不断地进行着来到这个世界上从事文学创作,不断地在反省,在追思,在寻找,在建构,在形成一种活在当下如何书写的一个主体精神,我曾经称这种现象为精神涅槃。我们可以从中国文学的最活跃的、最著名的作家当中,就我看来有这么三位已经经历过这样的过程。第一是贾平凹,当然这里排名不分先后,再一个就是莫言,还有一位就是湖南的韩少功。他们在创作中,都经历过正像李修文正在经历刚刚经历的精神的痛苦的涅槃的过程。只有经历过这样一个过程,才是中国一流作家的标高和一个特点。

贺萌:嗯,李教授给李修文老师的评价很高,把您和贾平凹、莫言、韩少功并列来评价。这是一个非常高的评价。

李俊国:这是言外之意,这是我随手比附,为什么说我再接着说两句,这个意义就在于我们文学写作者也好,文学研究者也好,文学爱好者也好,我们不能就我们生来就获得的理念永远不变地写下去。

贺萌:对。

李俊国:社会在变,时代在变,社会、时代、人生给我们的寓意,给我们的资讯太丰富了,只有通过不断地变。所以李修文的《山河袈裟》的核心,一个是羞愧,一个是勿言,再一个就是低到尘埃的那么一种写作的姿态。只有将自我从那种道德的高地上,或者是我是绝对正确的那种理念上撤下来。撤到低到凡人琐事的背后,发现人性的丰富和复杂和优美和可爱。

贺萌:这也是一个作家最勇敢的地方,是吗,可以这样说吗?

李俊国:你这个勇敢用得好,是要粉碎自我,粉碎已有的辉煌,粉碎已有的功勋章,包括奖牌榜。

贺萌:对。我在读《山河袈裟》的时候,发现李修文特别喜欢用短句,这个好像跟我们对散文的认识略有不同。同时,他的这本散文集意象也非常的繁密,给人以诗化的印象。李修文自己也曾经说,如果不能指认故事里的诗意,他多半也不再想写了。对此,您认为这种诗化散文对当下汉语散文创作会产生怎样的影响?而您对李修文将来的文学创作又有哪些期待呢?

李俊国:说期待,不敢。 但你又提了一个非常好的问题,《山河袈裟》一出版,从2017年出版到今天,(收入)各种选本,各种好评如潮。我形容这部作品是一个不可重复的作品,不可模仿,不可重复。就在于你刚刚提的问题当中,它作为一种散文体式,看起来是散文,又像小说,又像特写,又像传奇,但是又像心灵独白。刚才修文自己坦承,他是楚人的后代。楚国文化,我们楚地文化的精神血脉,化在他的语言和他的文字之中。我从学术的角度,我挑出另外我个人感觉到的还有两个来源。一个是十九世纪末,英、法、欧洲大陆唯美主义的,以王尔德,以波特莱尔,以比利亚(为代表的)。这种唯美主义它非常讲究什么呢,你看他叙事,他的那些都是极致的。尤其注重非常能够有艺术含量和生命含量的审美瞬间。尤其是我们九十年代以来所谓新写实文学,是讲究讲故事,讲究铺述,讲究铺排。而修文老师是讲究审美撞击力。

贺萌:审美撞击力!

李俊国:撞击力,电光火石般的片段、语言、场景、瞬间。所以这是一个,还有另一个来源,当然我知道这是带有考证和推测的,就是日本的耽美主义思潮。日本这个民族,好像据了解,我们修文在日本自费留学过三年。日本文化日本文学对美的纯粹性、对瞬间的把玩的那一种生命的灌注力,再加上楚骚传统。楚骚的那种燃烧着生命,燃烧着自我,对艺术,对意象,对色彩,精益求精的一种锤炼和燃烧以后呈现的那种语言。所以要说主持人说的那种新汉语写作,我补充这三个来源。

贺萌:谢谢您,谢谢李教授。那现场还有很多的我们的文学爱好者,刚刚听到了李俊国教授的这个点评,相信对大家阅读审美趣味的提高,以及对自己的写作也应该是非常非常有益的。谢谢,谢谢李教授,谢谢。

李俊国:谢谢。

贺萌:各位朋友,这里是湖北省图书馆,第七届鲁迅文学奖湖北获奖作品赏读会《袈裟与野花》继续为大家精彩呈现。也欢迎大家通过九头鸟FM、湖北经典音乐广播的一直播观看赏读会的直播。

第七届鲁迅文学奖两位湖北获奖者,都是从同一个地方走出的,这就是素有荆楚门户之称的荆门。李修文生于莫愁湖畔,张执浩则长于岩子河边。我想,在同一届国家级文学奖的获奖名单上,恐怕很难再有获奖者同出一地的现象,这堪称一段文坛佳话。

游历,是作家诗人开阔创作之路的幽径。鲁迅文学奖获奖诗集《高原上的野花》以张执浩2003年创作的同名诗作为标题,我知道,这首诗就诞生在诗人的一次游历当中。我常常好奇诗人的敏感究竟从何而来,下面,就让我们来认识这位自称被词语找到的诗人张执浩——

【张执浩介绍:】

张执浩,武汉市文联专业作家,汉诗执行主编,武汉市作协副主席,湖北省作协副主席,中国作协诗歌创作委员会委员。主要作品有:诗集《苦于赞美》、《动物之心》、《撞身取暖》、《宽阔》、《欢迎来到岩子河》、《给你看样东西》和《高原上的野花》等。另著有长、中、短篇小说集,随笔集多部,他的作品曾荣获中国年度诗歌奖,人民文学奖10月诗歌奖,华语文学传媒大奖,年度诗人奖,首届中国屈原诗歌奖金奖,诗刊年度陈子昂诗歌奖,扬子江诗刊双年奖等奖项。2018年凭借诗集《高原上的野花》获第七届鲁迅文学奖。

贺萌:张执浩是我熟悉和喜爱的诗人。在我们湖北广播电视台音乐广播部新媒体平台《遇见好诗歌》上,每每推出他的作品,就会形成一股阅读热潮。人说中国是诗的国度,可并不是每个人都思考过写诗是什么。张执浩说写诗是记忆里的尖叫和回忆时的心跳。

张执浩的这本《高原上的野花》被他称作是“自己完整意义上的一部诗歌精选集”。我从第一页看到最后一页,看到了一天天年轻的张执浩;从最后一页再往回翻,则又看到了一个越来越宽阔、越来越安和、越来越轻言细语的张执浩向我走来。我想,这一方面归因于书籍的编排,另一方面,则一定暗含着张执浩的某些诗学思考。现在,我们就有请鲁迅文学奖获得者、著名诗人张执浩上台,让我们一起走进诗人的内心世界。

【张执浩访谈】

贺萌:张执浩老师好,恭喜您获得第七届鲁迅文学奖,来请坐!

张执浩:有点小紧张,你们见过诗人吗?因为诗人一般不露面的,诗人太神秘了,太远方了,太遥远了。我们所有对诗人的印象都是课本中的,传说中的,如果身边出现一个人是诗人就是疯子,神经不正常。

贺萌:我想问一下张执浩老师写诗这么多年,您在20岁的时候想到自己现在的样子吗?

张执浩:没想到,真是没想到,我会成为这样一个我既爱又恨的人。

贺萌:此话怎讲?

张执浩:我爱我是因为我身上还残留着我们人类的一些共性,那种良善、仁慈、怜悯,有这样一种东西,我还是觉得还像个人,活得还像个人。我恨我是因为我身上这样一些东西丧失了很多,再也不能像当年的赤子,没有被文化污染,没有被文化包裹的这样一种现象,所以我对我自己是既爱又恨。

贺萌:刚才我们在短片当中看到介绍说张执浩老师的诗是从华丽向朴素这样一个审美印象的过渡,是这样吗?

张执浩:我经常挂在嘴边的一句话说,你拿一个热爱生活的人毫无办法,我就是一个热爱生活的人。我在新浪微博上面给自己的标注标签是:貌似写作,其实他热爱的是厨房和床。因为我年轻的时候非常悲愤的一点就是没一张好床,最早的时候,因为我在阁子笼里住了很多年,然后在音乐学院搬过7次家,每一次搬家我说要买一个好床,年轻的时候非常贫穷,连一个好床都买不起。所以我后来就说我一定要买一张好床,因为人,床对一个人非常重要,因为我们人的一生,其实大半辈子在床上度过的。

贺萌:您有多少首诗是在床上写的?

张执浩:我经常在床上构思诗但是不一定写诗,就是我躺在床上听鸟鸣,就是我曾经说,我说现在环境比较好,音乐学院特别多鸟,每天早上我发现每天早上四点半第一声鸟开始叫。第一声鸟叫的时候就是睡眼惺忪的那样像人一样的那样一种叫,然后其他的鸟开始答。后来应答越来越多,我每天听每天听,我后来发现终于有一只鸟在窗外叫张执浩。

贺萌:哇!

张执浩:我后来告诉大家,如果你做一个有心人,人人都是诗人。你们每个人都会听到鸟会叫你的名字。

贺萌:其实通过对诗歌的琢磨和对自然的体察,忽然打通了一种神奇的能力是吗?

张执浩:嗯,我的诗歌基本上来自生活,我很早就曾经写过这样一句话,非常决绝的时候,“我不与看不见的事物为敌,我不与无中生有的人为伍。”很早的时候我就意识到,我要成为一个日常生活的践行者,而不是成为一个想象的,夸夸其谈的想象这样的人。所以我除了厨房之外,基本上我每天下午都要去菜市场,我特别热爱菜市场而不是超市。超市是没有菜市场那么鲜活生动。我看得最多的APP是下厨房,然后我去的最多的地方就是菜市,我经常一出门我说我要散步去,然后我就像一个走投无路的人,就走到菜市里去了,我就是这样的。

贺萌:在那里有最具有红尘味道的地方是吗?

张执浩:红尘修习,红尘修习,我觉得是真正的修习。

贺萌:我们再看到张执浩老师的这本《高原上的野花》刚刚说编排是非常独特的,从前往后读和从后往前读,给人的感觉完全不一样。我想,这不应该只是编排上的考虑,可能还有您除了编排之外的想法,那这能不能代表您对诗歌的理解和认知到了另一个阶段或者是找到了一种新的发现?

张执浩:《高原上的野花》说起来是我27年作品的精选,27年,最早的是1990年最晚的是2017年。从《糖纸》到《被词语找到的人》,就基本上就是27年跨度,但事实上占最多篇幅的是最近三年、四年的作品,大概占了三分之二,实际上就是五六年前我出版我的上一部诗集《宽阔》的时候,对我自己进行总结,我发现我得出一个可以左右我自己比较简洁的语言就是“目击成诗,脱口而出”。然后我最近几年就按照这个方式在探索个人的独特的诗歌美学之路。所以我这样编排,就是像在我后记中写,就像一个人站在空中,就像一棵树笔直在空中看,才看到它的来龙去脉,它的枝枝丫丫,它怎么生长,它的长势如何。如果你站在树下是永远看不清这个树是怎么生长的。

贺萌:对。

张执浩:所以我干脆从树底。

贺萌:全视角。

张执浩:对,全视角的,然后倒序的编排方式,我就能够更清楚地看清自己。

贺萌: 包括我在内,很多人都想知道您获悉自己获得鲁迅文学奖的那个瞬间是怎样的心境,我所说的不仅仅是高兴啊、幸福啊这个层面的心境,而是有没有想到这个获奖对您关于诗歌美学的探索和思考会带来怎样的影响?未来又有怎样的写作计划?

张执浩:获奖,我就觉得获奖就一个人走到半山腰去,然后叉着腰在一个凉亭坐一下喝杯茶水,然后继续走,就是为了爬很高的山嘛,就这个东西不能特别看重,但是他对一个写作者他是一个奖励,像一杯茶一样的放在路边,能够解渴,能够给你鼓劲的这样一种东西。我自己认为我最近几年找到了一种比较隐秘的独属于个人的这样一种诗歌美学方法,但是我就不知道能够走多远。再加上我跟修文不一样,修文年轻,活力很强。我已经是年过半百,所以我们中国一百年的中国新诗史上一个非常狼狈的和尴尬的现状,就是很多诗人即使艾青、郭沫若都是半个诗人,他在四五十岁就写不下去的,然后就写顺口溜,回到当年他们反对的古典诗歌,这是一个很麻烦的事情。如何延长一个当代诗人的写作寿命,可能是我内心中比较考虑非常多的一个问题,因为诗歌它不是按计划来的,诗歌他是从生活中(来),生活馈赠给你的一点点东西。

贺萌:对,那您有没有刚才说到了您这个隐秘的创作风格的探索,在获得了鲁迅文学奖之后,会不会觉得这个隐秘的创作之路会越来越宽阔,得到了众人的嘉许。

张执浩:那倒不是。每个人的写作都有自我的写作特点,就像我们说人类,都是人类,有鼻子有眼睛长得一模一样,然后人群,甚至人民、大众,那等于没说,我和你不一样就是我们说话的语气不一样,不仅仅是长得不一样。因为不可能每一首诗,我都站在读者面前来朗诵,所以读者他是看文字,文字中(要)有语气。诗歌我一直觉得是一种语言的艺术,声音的艺术。就得找到一个发声的方式,这个语调,然后你才能持续地把你的个人的印记和特征,然后灌输到你的作品中,所以我觉得就是得奖它就是对我这方面美学的肯定,那更重要的就是,我希望真正的把我的今后写作真正的把我的这样一种想法,我现在还是混沌的,一定要成为一种明晰的。就是我和修文经常在一起聊的,我们要成为一种作家,叫明心见性,诗人合一。

贺萌:明心见性是吗?

张执浩:它这个文(字)很有意思,我们说一个人啊,我们说他是作家,说他是小说家,说他是音乐家,但是没说他是个诗家,他就是诗人,诗永在人去找他。所以你要做一个能够有寻找、有发现能力的人,要永远有一个发现能力,所以这点是我对我的希望也是我对我自己的要求。

贺萌:好,谢谢,谢谢张执浩老师,谢谢。期待您在生活中能有更多精妙的诗句带给大家。

贺萌:有人说高原是容易出诗的地方。但我在读了《高原上的野花》后,就在想:15年前,究竟是川西高原把诗带给了张执浩,还是张执浩把诗带到了川西高原?这应该是没有答案的提问。而好诗的一个特征恐怕就是在一个没有答案的地方长出疑问,然后,期待那些打动人心的诗句如约而至。接下来,我们一起来欣赏张执浩的好友、诗人、湖北广播电视台音乐广播部《遇见好诗歌》创始人余笑忠朗读这首《高原上的野花》。

【余笑忠朗读《高原上的野花》】

我愿意为任何人生养如此众多的小美女

我愿意将我的祖国搬迁到

这里,在这里,我愿意

做一个永不愤世嫉俗的人

像那条来历不明的小溪

我愿意终日涕泪横流,以此表达

我愿意,我真的愿意

做一个披头散发的老父亲

贺萌:谢谢余笑忠老师的朗读。

每次翻开这本《高原上的野花》,我都会问自己:这里面的诗歌你都能读懂吗?这恐怕是每一个读者都会遇到的问题:我的理解是诗人的本意吗?接下来,我们将邀请有请华中师范大学教授、文学评论家魏天无老师,跟他一起谈一谈怎样读诗、怎样读张执浩。有请!

【魏天无访谈】

贺萌:天无老师好!好久不见,请坐。

魏天无:你好。

贺萌:我知道您和张执浩、剑男——也是另外一位诗人,在诗坛上有华中师大三剑客之称,你们在文学上几乎是同时起步的。而您作为一位诗歌批评家,也一直在跟踪张执浩的文学创作。我还读过您在11年前出版的一本专著,书名就叫《我读张执浩》。那本书梳理分析了张执浩不同时期的文学创作。时间过去十年了,现在如果再写一本同名专著,您会从哪个角度来为我们解读张执浩?

魏天无:哦,首先那个剑男不在,你看我和张执浩这个形象像剑客的形象吗?

贺萌:在诗歌里有侠气。

魏天无:我觉得张执浩像一个堂客,他刚自己说的,散步散步就到菜市场去了。他的菜做的特别好吃,好吃得李修文说有一点变态。

贺萌:那您和他们在探讨文学诗歌创作的时候,是不是经常吃着张执浩老师做的美食,一起来探讨。

魏天无:如果能够被他邀请到家里面去吃饭,基本上相当于国宾的待遇。

贺萌:哇!

魏天无:开一下玩笑,因为如果再选一本的话,我可能会在原来那本书的这个基础上可能会走得更远。因为那本书呢,《我读张执浩》叙事的诗意,他是《我读丛书》里面的一本。当时的主编是武汉大学的於可训老师,那么做这套书的一个意图呢,就是希望我们回归到中国传统的文学批评当中去,这是一种什么样的传统的文学批评呢,就是凭借我们对作家、诗人的了解熟悉了这个前提之下,我们再来谈他的文学创作来谈他的诗歌。所以如果再写的话,我会重返这样一种可以称之为叫作老式批评,旧式的批评,或者我称之为是一种近身的批评,就是贴近作家本身的这样一个批评。而且我觉得因为我们古典文伦主要讲的最高的境界是,诗与人的合一。我自己呢,在华师文学院开了一门课叫文学文本解读,那么这门课呢,其实主要的方法是西方的就是我们告诉学生,怎么样的阅读这个文本,我们完全可以在不了解这首诗是谁写的,是在哪一个年代写的这种情况之下,我们完全可以来解读这首诗,但这是一种西方的、现代的一个方法,跟我们的古代的文学批评距离是比较远的。所以如果有机会这样做的话,我希望能够借助于我的优势,就是跟张执浩,三十四年的朋友,彼此都非常的熟悉和了解。因此呢,我可能会不断地从诗人的世界到文本的世界,再从文本的世界回到诗人的世界,在这样的诗人和文本之间来回的穿梭当中去体会他的诗歌的魅力。

贺萌:我想天无老师,如果再写这样一本书的话,可能会通过这个评论集告诉我们更多诗人背后的人和故事。让这个诗除了纯文本的力量还带给你更多生命本身的力量,是吗?

魏天无:对。诗人本来就介于疯子和正常人之间。还有很多的八卦,以后大家可以期待吧。

贺萌:这个张执浩老师已经授权给您了吧,他的八卦是不是您都可以披露出来。

魏天无: 不要紧,不用他授权。

贺萌:好。天无老师,现在很多人慨叹,诗歌的创作和阅读是小众文化现象。但是,回到现实生活当中,写诗的人和读诗的人好像随处可见。我相信,随着张执浩老师这次获得鲁迅文学奖,会有新一轮的写诗和读诗热潮在我们身边出现。我想请教您的是,依据您对张执浩老师的研究,他的诗歌创作方式是不是可以复制的?而从读诗的角度说,是不是必须读懂了诗人的用意才算真正读懂了诗歌?

魏天无:两个问题,第一个关于可不可以复制,实际上我也接触了很多的写诗的人,包括因为受“长江文艺”杂志的邀请,担任诗歌栏目的主持人,也会经常接到很多很多的来稿。我其实是提倡,我们刚刚开始写作的这些诗歌爱好者去有意识地模仿你所喜欢的某一位或者某几位诗人,这是我们写作的一个起步,是完全可以没有问题的。至于说张执浩的诗歌可不可以完全的复制下来,我觉得这个特别的难。因为从我的角度来讲的话,包括刚才张执浩也已经说到了,诗歌他还不是一个意义表达的问题,因为更重要的还是他提到的,比如声音。其实每首诗里面其实有他的很特殊的一种气息,更或者说是一种韵律。往往是这种东西是很难琢磨的,而且是要经过很长时间的阅读和写作的积累才能够形成独属于个人的那样一种气息或者叫做韵律,这个很难复制。说到这个读者不能够完全读懂一首诗,大概是这个问题吧。我说了我们古典的文论或者批评,讲究知音式的批评。能够做一位诗人的知音,这当然是一件非常幸福的事情,当然也是一件很困难的事情,但是我们对诗人的形象或者对诗歌本身,我想我们还是不要有任何的刻板印象,凡事只要有刻板的印象,可能就会比较糟糕。就说有一些诗,我们可能一听就明白,有一些诗可能我们读了好几遍,还是不解其意,甚至于有些诗干脆一看我们就看不懂。我觉得这个没有关系,梁启超先生曾经讲过,他说李商隐的《无题诗》写的是什么,我理会不着,但我觉得美。可不可以呢,我觉得完全可以。从我作为一位专业的文学老师来讲,第一我会告诉学生,首先我们要树立对于文学、对于诗歌的一个开放的、多样的、多元的这样一种观念。因为这个世界有多复杂,文学和诗歌就会有多复杂。那么说到用意上,如果我们可以很好的理解诗人的用意这当然可以,就说我们理解的,刚好跟诗人想表达的是吻合的,这当然是一个很好的事情。如果我们不能够完全准确地把握诗人的用意也没有关系,我们可以根据我们各自的生活阅历和阅读经验,按照我们自己的意思来理解这首诗。只要你的这种理解是可以在这首诗里面找到依据,我觉得就没有任何的问题。

贺萌:对,拥有一种开放的、接纳的这样的一种心态去理解和走进诗歌,就可以在诗歌当中获得个人的一种更新的体验。对吧?

魏天无:对,因为诗人他是各种各样,有一些诗人他在写诗之前就已经想的很明白,我这首诗要表达什么。当然还有另外一些诗人就是说他写的时候仅仅是一刹那之间的一种感受,或者灵感。他也没有想清楚他究竟想要表达什么,但是他写下来了。那么这个时候我们就很难说我们的阅读是不是能够准确把握诗人的用意,所以它是多种多样的。那么我们读诗的时候也可以不要老盯着说。老师这首诗我读不懂,诗人这首诗我读不懂怎么办。读不懂放在一边,过一段时间,你又有兴趣了,再把它拿起来读,还是读不懂再放下来。但是如果再读不懂那个,扔在一边不要管它,就是一种开放的包容的心态是特别重要的。

贺萌:谢谢,谢谢魏天无老师。今天给我们提供了一个亲近诗歌的一个特别的路径。其实这个路径,只要你真心的、用心的去体验、去感受的话,我想每个人都可以从中体验到诗歌之美,受教了。谢谢魏天无老师!

魏天无:谢谢,谢谢主持人,谢谢大家。

贺萌:从张执浩充满温情的诗句跳转到李修文的令人感到冷峻的文字,你会发现诗歌和散文两种文体带给我们的阅读体验既如此接近,又差异鲜明。诗歌的体量使得它的每一个字像个浓缩品,而散文的开合,则会让我们感到,思索的空间如此深广。

莫扎特说,他的旋律来自上苍。对于一个以写作为使命的人来说,他就是要成为一个被词语找到的人。这是诗人张执浩用诗歌为自己作为写作者的命运写下的注脚,也是我们走进杰出作家和诗人的一把钥匙。接下来,有请著名播音艺术家,湖北广播电视台播音指导柳棣老师朗读张执浩的这首:《被词语找到的人》。伴奏湖北省歌剧舞剧院大提琴弹奏家于宝乾。

【柳棣朗读《被词语找到的人》】

平静找上门来了

并不叩门,径直走近我

对我说:你很平静

慵懒找上门来了

带着一张灰色的毛毯

挨我坐下,将毛毯一角

轻轻搭在我的膝盖上

健忘找上门来了

推开门的时候光亮中

有一串灰尘仆仆的影子

让我用浑浊的眼睛辨认它们

让我这样反复呢喃:你好啊

慈祥从我递出去的手掌开始

慢慢扩展到了我的眼神和笑容里

我融化在了这个人的体内

仿佛是在看一部默片

大厅里只有胶片的转动声

当镜头转向寂寥的旷野

悲伤找上门来了

幸存者爬过弹坑,铁丝网和水潭

回到被尸体填满的掩体中

没有人见识过他的悔恨

但我曾在凌晨时分咬着被角抽泣

为我们不可避免的命运

为这些曾经以为遥不可及的词语

一个一个找上门来

填满了我

替代了我

贺萌:谢谢柳棣老师深情的朗读,谢谢于宝乾伴奏。

各位朋友,今天我们从苍凉而热烈的山河走过,我们在目击成诗的情境当中驻足,那些直击人心的文字,那些盛满关怀和热爱的诗篇,涤荡着我们的心灵,也是我们在这个下午享受到的福气。感恩李修文、张执浩这两位勤奋的耕耘者赠与我们的袈裟与野花,感恩他们用文学的力量为我们撑起一片天空,让我们在这片天空下,相信虔诚与正信,相信爱恋和真实,由此走向宽阔和宁静,走向美好与安和……

我是贺萌,来自湖北经典音乐广播。由湖北省作家协会主办,湖北经典音乐广播、湖北省图书馆承办的《袈裟与野花》——第七届鲁迅文学奖湖北获奖作品赏读会就进行到这里。谢谢大家的光临,再见!